小児科知識ブログ

アナフィラキシーという言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?最近では、コロナウイルスワクチンの副反応のニュースなどでも出てきていました。

アナフィラキシーといえば、「アレルギーの中で重症なもの」であったり、「時には死に直結する」であったりというイメージがあるかと思います。

そのイメージは合っている部分もありますが、正確ではありません。今回はそのアナフィラキシーについて解説したいと思います。

アナフィラキシーとは「アレルゲン等の侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、生命に危機を与え得る過敏反応」とアナフィラキシーガイドラインには書かれています。

難しいので大切なところを赤文字にしました。簡単にいうと「アレルギー反応を起こしうる物質が体内に入ることでアレルギー反応が起き、複数臓器で症状が出現し、生命に危機を与えうる現象」のことです。

実際の診療では、以下の3つのうちのいずれかを満たした場合に「アナフィラキシー」と診断します。

アナフィラキシーガイドライン2014

専門用語も多く出てきてしまい、理解が難しいかと思います。もう一つ、アレルギー症状の重症度評価と合わせてアナフィラキシーを判断する方法があります。以下の表を見てください。

アナフィラキシーガイドライン2014

アレルギーの症状の重症度はグレード1(軽症)、グレード2(中等症)、グレード3(重症)の3段階に分かれます。それぞれの症状をまずどの部分のどのグレードの重症度なのかをそれぞれ判断し、①グレード3(重症)の症状を含む複数臓器の症状がある、もしくは②グレード2以上の症状が複数臓器で出現している場合をアナフィラキシーと定義します。

実際の例を3つ挙げます。

呼吸困難と、のどのかゆみがあり受診した患者さんはグレード3(重症)の呼吸器症状とグレード1(軽症)の消化器症状があり、①グレード3(重症)の症状を含む複数臓器の症状があるため「アナフィラキシー」と診断されます。

全身蕁麻疹と複数回の嘔吐があり受診した患者さんはグレード2(中等症)の皮膚・粘膜症状とグレード2(中等症)の消化器症状があることから②グレード2以上の症状が複数臓器で出現しているため、「アナフィラキシー」と診断されます。

しかし、部分的な皮膚の赤み(紅斑) と弱い腹痛があり受診した患者さんはグレード1(軽症)の皮膚症状とグレード1(軽症)の消化器症状であり、「アナフィラキシー」とは診断されません。グレード1(軽症)の症状が複数あるのみではアナフィラキシーとは判断しないことになっています。

アナフィラキシーの診断の仕方が分かってきましたでしょうか?では、なぜアナフィラキシーを正しく診断する必要があるのでしょうか?

その答えの1つはアドレナリン自己注射薬(エピペン®)を所持してもらう必要があるのかを判断するためです。

アナフィラキシーを起こしたことがある患者さんは、繰り返し重症なアレルギー症状を起こす可能性があり、医療機関を受診する前に急速に進行する症状を症状緩和するためにアドレナリン自己注射薬(エピペン®)を保持してもらい、必要時には使用してもらいます。

アドレナリン自己注射薬(エピペン®)については次回説明したいと思います。

食物経口負荷試験(以後、負荷試験)とは、食物アレルギーが疑われている食品を病院やクリニックで摂取してみる検査です。アレルギー症状が出現してもすぐに対応できるように薬などを準備して、医療者の前で摂取します。

「負荷試験は食物アレルギーの最も確実な診断法である。」と食物アレルギー診療ガイドライン2021に書かれています。ここには血液検査だけでは食物アレルギーの確実な診断はできないので、負荷試験をしましょうという意味が内包されています。

実際に、食物アレルギーの栄養食事指導の手引き2017にも「血液検査のみでは食物アレルギーの診断はできない。」と書かれています。

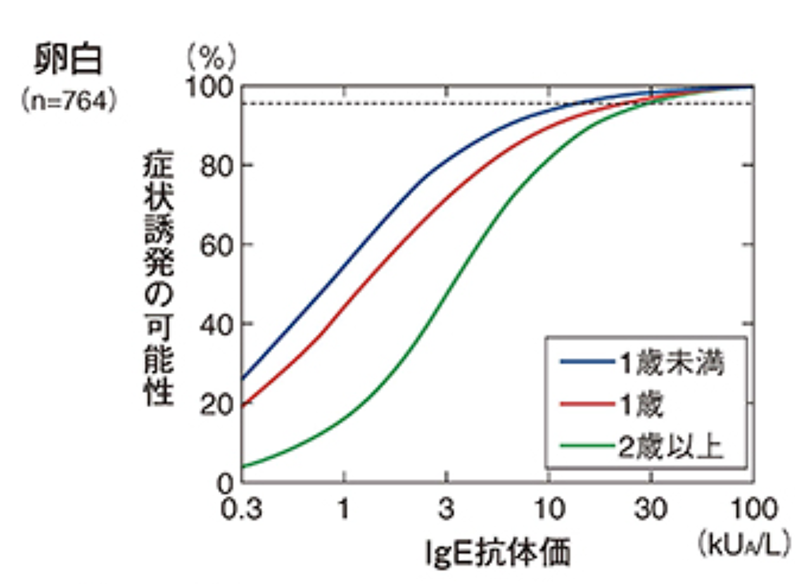

では、「血液検査」と「負荷試験」の関係は?どのように診療に使用しているのでしょうか。ここでも何回か登場している「プロバビリティカーブ」が使用されます。

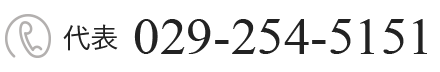

これまで出てきた「プロバビリティカーブ」との違いはわかりますか?それぞれの曲線が「年齢毎」だったのが、「卵料理名と量」になっています。この「プロバビリティカーブ」は負荷試験でその「卵料理名と量」を摂取したときにアレルギー症状が出現する可能性を描いています。ここでいう「卵の料理名と量」のことを「総負荷量」と呼んでいます。

この「プロバビリティカーブ」に出てくるIgE抗体価もイムノキャップで測定されたもので、View39の値は使用できません。(リンク)

例えば、IgE抗体価が100kUA/Lの場合、「全卵1個炒り卵」では90%以上の患者さんでアレルギー症状が出現し、「加熱全卵1/4つなぎ」では80%程度、「加熱卵黄つなぎ」では半分以下の患者さんでアレルギー症状が出現するということが示されています。

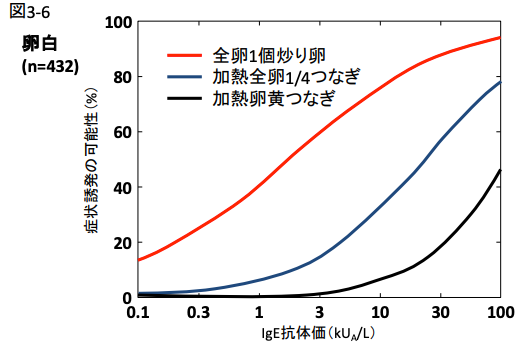

今回、出てきた3種類の「総負荷量」ですが、これは、下記の量に当てはめると、「加熱卵黄つなぎ」が「少量」、「加熱全卵1/4つなぎ」が「中等量」、「全卵1個炒り卵」が「日常摂取量」となっています。

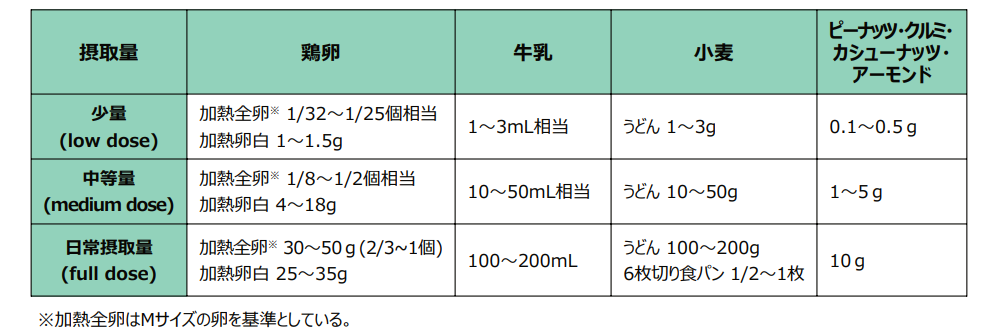

これまでのアレルギー症状出現経過の聞き取りや血液検査の値を参考にどの段階の負荷試験を行うか決定します。

負荷試験で実際に決めた量を摂取して、アレルギー症状が出なければ「陰性」、アレルギー症状が出た場合には「陽性」と判断します。「陽性」であれば負荷試験を実施する前の食生活を継続、「陰性」であれば「総負荷量」を超えない範囲で自宅でも摂取を行えるように栄養指導を行います。

繰り返し負荷試験を行いながら日常摂取量が摂取できるかを確認していきます。ここで注意すべきことは、摂取量を増やすタイミングは負荷試験であって、自宅で増やすことは避けるべきであるということです。

実際に、どのように当院で負荷試験を行なっているかは、当院小児科のホームページをご覧ください。

前回お話ししたView39でも卵アレルゲンとして、卵白、オボムコイドの両方が測定されます。

では、「卵白」、「オボムコイド」というのはどう違うのでしょうか?

卵を摂取して2時間以内にじんましんなどの症状を起こす原因は卵白がほとんどです。オボムコイドとはその卵白の中にある主要なタンパク質となります。オボムコイドの特徴は熱や消化酵素に対して安定であるということです。すなわち、どんなに加熱してもアレルギーを起こす可能性はほとんど変わらないということです。もう一つの主要なタンパク質である「オボアルブミン」は加熱により凝固しやすく、しっかりと加熱することによりアレルギーを起こす可能性は低くなります。

この特徴が「卵白」、「オボムコイド」の両方を測定する理由です。

具体的には「卵白」が陽性となった場合、「オボムコイド」の値を見て、

- 「オボムコイド」の値が高い。⇨しっかり加熱しても卵白でアレルギー症状が出現する可能性が高い。

- 「オボムコイド」の値が低い。⇨しっかり加熱すれば卵白でアレルギー症状が出現する可能性は低い。

と言えます。

ここでいうアレルギー症状が出現する可能性というのは前回の「39項目のアレルギー検査は慎重にすべき理由」でお話ししたように「プロバビリティカーブ」という図に数値を当てはめながら考えます。。

前回もお話ししましたが、View39の数値はこの「プロバビリティカーブ」に当てはめることはできません。今回出てきた「オボムコイド」の「プロバビリティカーブ」もイムノキャップやアラスタットという1項目ずつ採血項目を選ぶタイプのアレルギー検査では報告されていますので、診療の参考にしています。

最新版である食物アレルギー診療ガイドライン2021には卵アレルギーの診断はこれまでのアレルギー症状の聞き取りを行い、オボムコイドや卵白特異的IgE抗体価を参考にして「食物経口負荷試験」の判断を行うこととされています。

血液検査だけでは卵アレルギーの診断にはなりません。その辺りを「食物経口負荷試験」の話を含めて次回お話ししたいと思います。

「水戸市」、「アレルギー」とgoogleで検索すると、「39項目」というワードが他のキーワードとして出てきます。

これは「View39」というアレルギー検査を検索している人が多いのだと思います。

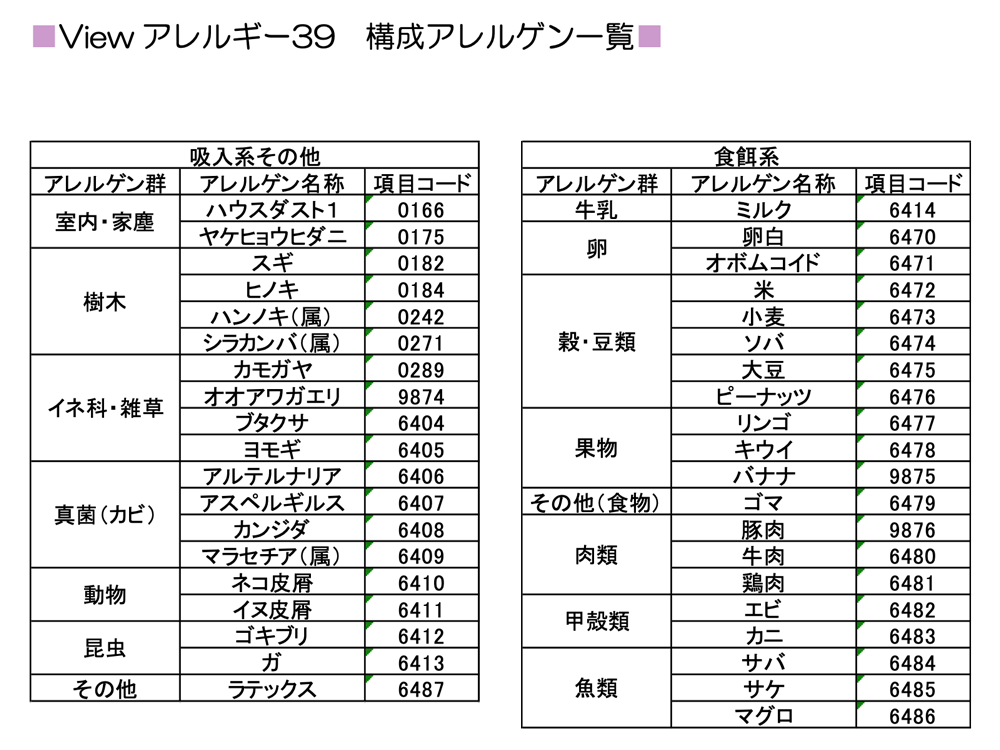

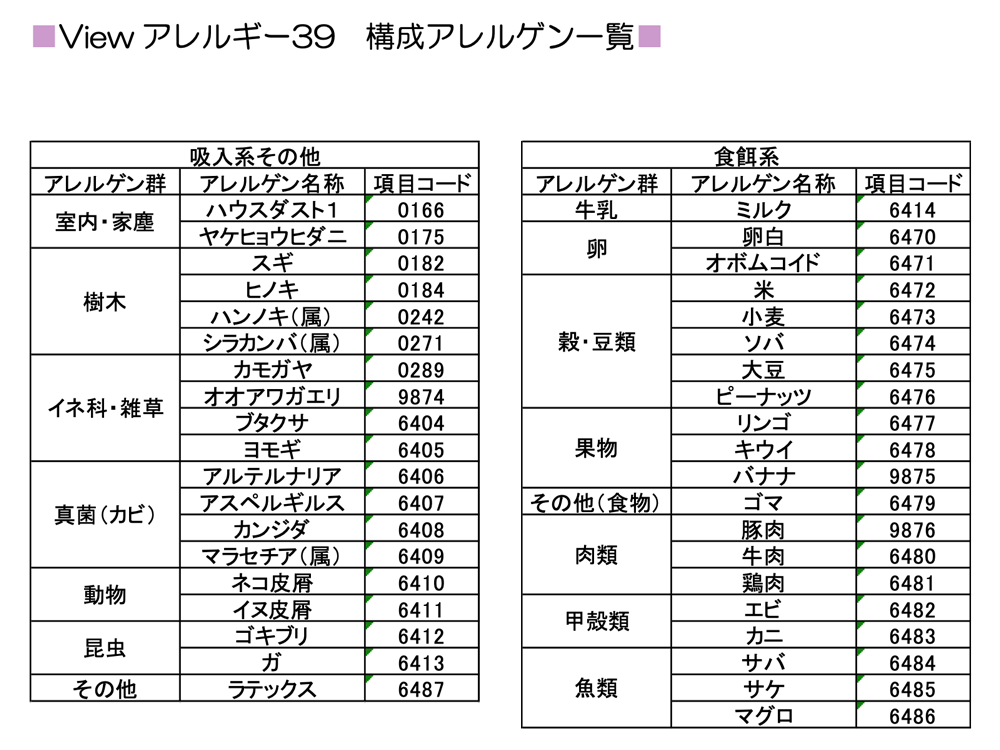

「View39」とは食物アレルギーやアレルギー性鼻炎などを引き起こす代表的な原因抗原39項目を検査するものです。

View39の他にも、MAST 36, MAST48mixなど多抗原を同時に検査できるものもありますが、外来診療中、「View39という検査をやってほしい」と言われたり、「View39を検査してくるように学校から言われた」という方もいたりします。

それだけ「View39万能説」が広まっているのでしょう。

しかし、View39を検査する際は慎重にすべきです。その理由は次の4つです。

① 症状誘発に対する心配を増やし、不要な抗原除去を助長する。

もし、普通に卵を摂取できていても、採血して卵白の値が最大まで振り切れていたらどう感じますか?摂取するのが怖くなりませんか?

また、まだ子どもに与えていないピーナッツの値が最大まで振り切れていたらどうしますか?一生食べられないとピーナッツを摂取させるのを諦めてしまいませんか?

1つ目の例では、除去の必要は全くなく、これまで通り摂取を続けてもらう、2つ目の例では少量から開始して症状誘発なく摂取できているようなら少しずつ増やしていくことになります。

View39を行うと、様々な食品で陽性になることがあります。採血結果のみを根拠とした不適切な除去を行うことで、栄養失調になる可能性も否定できません。

② 症状誘発の可能性を計算できない。

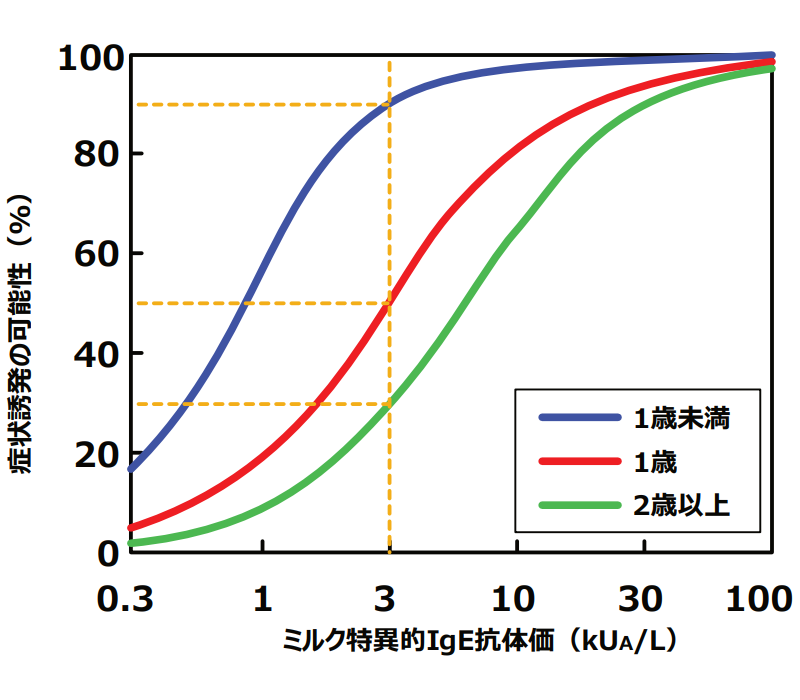

食物アレルギー診療では「プロバビリティカーブ」という下の図を使用します。

この図の読み方は牛乳アレルギーの子のミルク特異的IgE抗体価の値と年齢がわかれば、牛乳200mlまでの症状誘発の可能性がわかるというものです。この「プロバビリティカーブ」を用いることで、症状誘発の可能性を考えながら診療をしています。

例えばミルク特異的IgE抗体価が3.0kUA/Lの場合、牛乳200mlまで摂取を病院で行った場合、あくまでも確率論ですが、症状を誘発する可能性は1歳未満の児では約90%、1歳児では約50%、2歳以上の児では約30%となります。

ここで出てくる「ミルク特異的IgE抗体価」というのはイムノキャップというView39とは別の1項目ずつ採血する項目を選んで採血した結果出てくる値となります。よって、このプロバビリティカーブというのはView39では使えず、症状誘発の可能性を計算できないということになります。だったら最初からイムノキャップで採血をしておいた方が良いということになります。

③ 項目が実態に即していない部分がある。

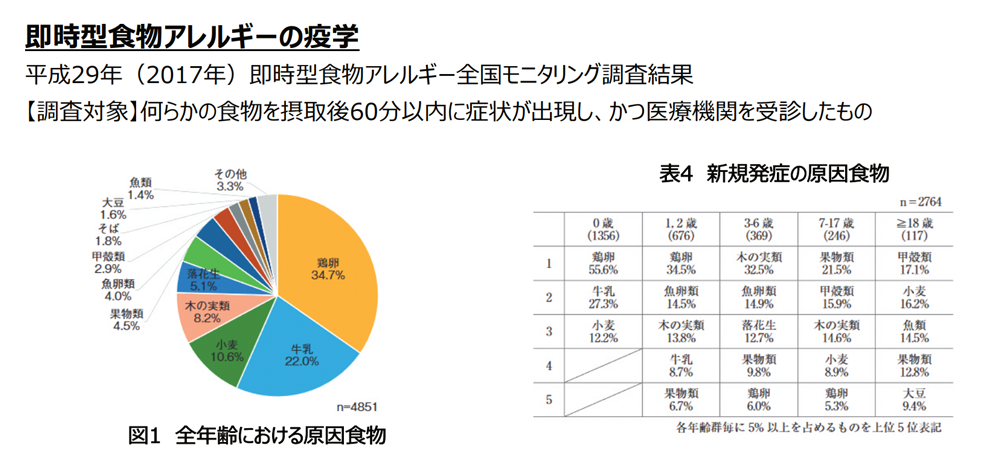

View39などの多項目検査で全て陰性であれば、「自分にアレルギーはない」と思うのではないでしょうか?しかし、実態は違います。まず、下の調査結果をご覧ください。

View39に入っていない項目があるのがお分かりでしょうか?

木の実類が入っていません。最近は木の実類の国内摂取量が増えていることもあり、特にクルミやカシューナッツなどのアレルギーが増えています。しかし、View39では検査できていないことになります。View39も全ての項目を網羅しているわけではないということです。

④ オボムコイド以外のアレルゲンコンポーネントが測定できない。

アレルゲンコンポーネントとは食物アレルギーの診断精度を上げるものです。下記のように様々な抗原に対して測定できるコンポーネントが用意されています。

食物アレルギー診療ガイドライン2016 ダイジェスト版

食物アレルギー診療ガイドライン2016 ダイジェスト版(注:現在はクルミに対するJug r 1やカシューナッツに対するAna o 3などもある)

しかし、View39ではオボムコイド以外のアレルゲンコンポーネントの測定ができないため、アレルゲンコンポーネントの測定ができる抗原では、イムノキャップの診断精度がより高くなります。

アレルゲンコンポーネントについてはまた、別の回で解説したいと思います。

以上のことからView39を検査する際には慎重にすべきです。食物アレルギー診療の手引き2020にもView39などは原因不明の食物アレルギー検査の検索などスクリーニング検査と位置付けられ、診断や臨床経過の評価に用いることは推奨できないとされています。

イムノキャップでも13項目までは保険適応内で検査できますので、食物アレルギーやアレルギー性鼻炎などの症状を起こした状況から疑わしい原因抗原を選んで採血することを検討してください。